„Besserwessis zu Besuch“ – Verwaltungshilfe aus Nordrhein-Westfalen

Mit Inkrafttreten des Einigungsvertrags musste der Übergang einer zentralstaatlichen Verwaltung der DDR in ein Rechtsstaatssystem nach bundesdeutschem Vorbild erfolgen – einschließlich entsprechender Strukturen und Gesetze. Jedes neue Bundesland wurde dabei von mindestens einem alten Bundesland unterstützt. Gesetze, die die Rahmenbedingungen schufen und in Landeshoheit lagen, mussten zunächst erarbeitet und verabschiedet werden, Verwaltungsstrukturen aufgebaut und mit Personal ausgestattet werden.

Befristete Abordnungen oder gar endgültige Versetzungen von Landesbeamt*innen aus Nordrhein-Westfalen und dem Saarland sicherten die Aufrechterhaltung der täglichen und den Aufbau der künftigen Arbeit in den Brandenburger Behörden. Es wurde schriftlich oder telefonisch beraten, persönlich angeleitet und zusammengearbeitet. Der Staatsvertrag vom 12./13. März 1991 sah vor, dass das Land Nordrhein-Westfalen nicht nur für deren Bezüge, sondern auch für die Gratifikation ihrer Unterstützungsleistung in Form von Personalkostenzuschüssen aufkam. Diese Regelung führte wiederum zu Debatten über die Besoldung. So lag z. B. die Besoldung von neu ernannten ostdeutschen Beamt*innen im Jahr 1991 bei 60 Prozent, im Jahr 1994 bei etwa 80 Prozent der Gehälter für westdeutsche Beamt*innen.

Für Beschäftigte im Justizdienst war die persönliche personelle Unterstützung unabdingbar. Die Ausbildung von Richter*innen und Staatsanwält*innen war nur in Teilen mit der bundesdeutschen Ausbildung vergleichbar und bedeutete für übernommene Beschäftigte zunächst die Aufnahme von Fortbildungen. Die Tätigkeit in der Rechtsprechung und Strafverfolgung der DDR konnte eine Weiterbeschäftigung einiger Kader gar untragbar machen – darüber befanden zunächst Richterwahlausschüsse und Personalkommissionen. Einem kleinen eingeschränkt zur Verfügung stehenden Personalpool stand eine steigende Anzahl unerledigter Fälle und komplizierter Klageverfahren von (nicht nur) einigungs- und systembedingten Streitigkeiten gegenüber. Bei nicht wenigen Brandenburger*innen ging es dabei um existenzielle Angelegenheiten wie einer berufs- oder strafrechtlichen Rehabilitierung. Es ging um vordringliche materielle Fragen der Rückübertragung von Eigentum und Grundstücken, um Berechnung und Anerkennung von DDR-Renten, Ehescheidungen mit kompliziertem Versorgungsausgleich, nicht gezahlte Werklöhne oder Liquidation ganzer Betriebe und vieles mehr.

Mit Inkrafttreten des Einigungsvertrags musste der Übergang einer zentralstaatlichen Verwaltung der DDR in ein Rechtsstaatssystem nach bundesdeutschem Vorbild erfolgen – einschließlich entsprechender Strukturen und Gesetze. Jedes neue Bundesland wurde dabei von mindestens einem alten Bundesland unterstützt. Gesetze, die die Rahmenbedingungen schufen und in Landeshoheit lagen, mussten zunächst erarbeitet und verabschiedet werden, Verwaltungsstrukturen aufgebaut und mit Personal ausgestattet werden.

Befristete Abordnungen oder gar endgültige Versetzungen von Landesbeamt*innen aus Nordrhein-Westfalen und dem Saarland sicherten die Aufrechterhaltung der täglichen und den Aufbau der künftigen Arbeit in den Brandenburger Behörden. Es wurde schriftlich oder telefonisch beraten, persönlich angeleitet und zusammengearbeitet. Der Staatsvertrag vom 12./13. März 1991 sah vor, dass das Land Nordrhein-Westfalen nicht nur für deren Bezüge, sondern auch für die Gratifikation ihrer Unterstützungsleistung in Form von Personalkostenzuschüssen aufkam. Diese Regelung führte wiederum zu Debatten über die Besoldung. So lag z. B. die Besoldung von neu ernannten ostdeutschen Beamt*innen im Jahr 1991 bei 60 Prozent, im Jahr 1994 bei etwa 80 Prozent der Gehälter für westdeutsche Beamt*innen.

Für Beschäftigte im Justizdienst war die persönliche personelle Unterstützung unabdingbar. Die Ausbildung von Richter*innen und Staatsanwält*innen war nur in Teilen mit der bundesdeutschen Ausbildung vergleichbar und bedeutete für übernommene Beschäftigte zunächst die Aufnahme von Fortbildungen. Die Tätigkeit in der Rechtsprechung und Strafverfolgung der DDR konnte eine Weiterbeschäftigung einiger Kader gar untragbar machen – darüber befanden zunächst Richterwahlausschüsse und Personalkommissionen. Einem kleinen eingeschränkt zur Verfügung stehenden Personalpool stand eine steigende Anzahl unerledigter Fälle und komplizierter Klageverfahren von (nicht nur) einigungs- und systembedingten Streitigkeiten gegenüber. Bei nicht wenigen Brandenburger*innen ging es dabei um existenzielle Angelegenheiten wie einer berufs- oder strafrechtlichen Rehabilitierung. Es ging um vordringliche materielle Fragen der Rückübertragung von Eigentum und Grundstücken, um Berechnung und Anerkennung von DDR-Renten, Ehescheidungen mit kompliziertem Versorgungsausgleich, nicht gezahlte Werklöhne oder Liquidation ganzer Betriebe und vieles mehr.

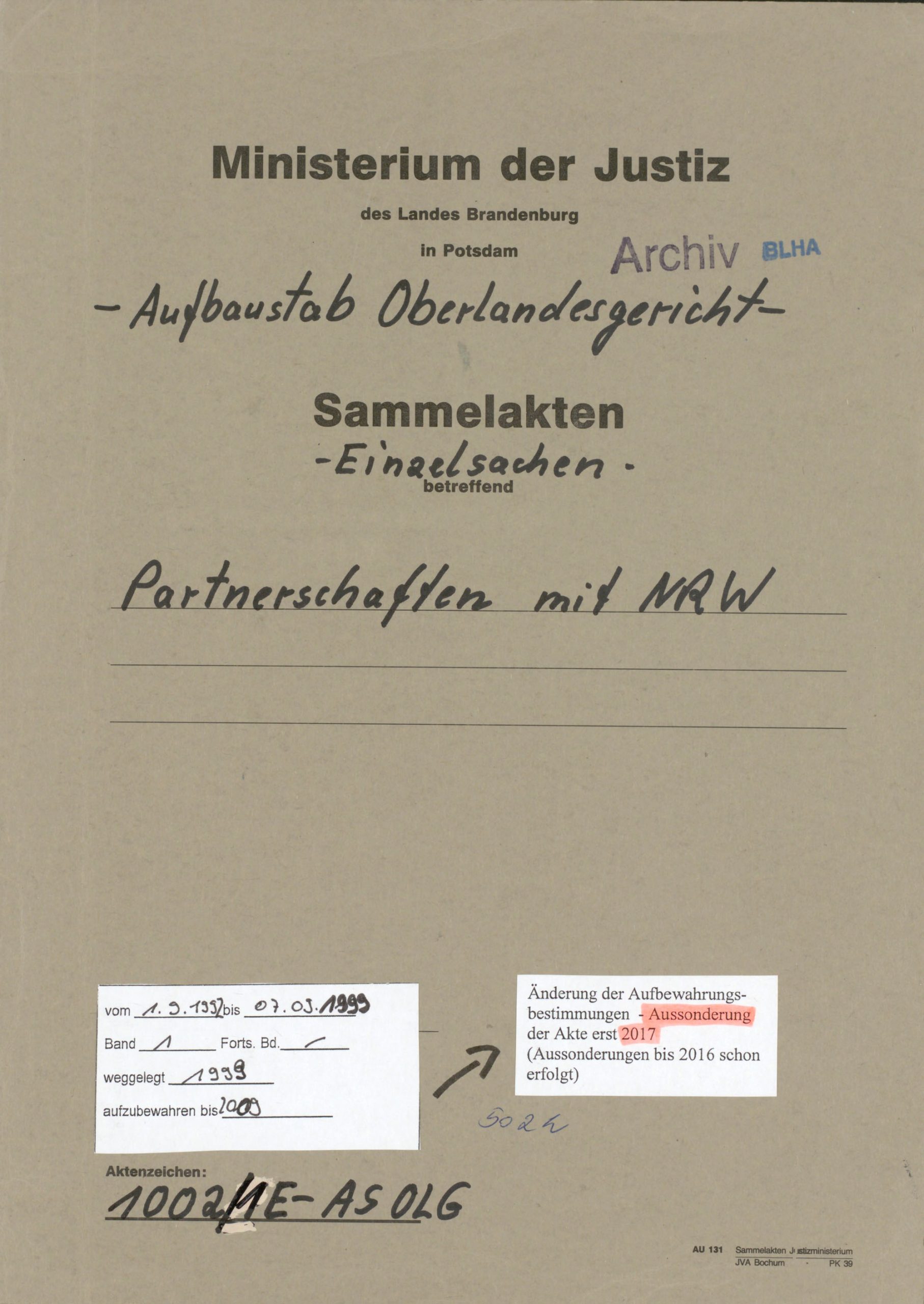

Aktendeckel der Akte „Partnerschaften mit NRW“ – Diese Akte wurde im September 1992 beim Ministerium der Justiz, Aufbaustab des Oberlandesgerichts begonnen. Das Oberlandesgericht als eigenständige Dienststelle nahm am 1. Dezember 1993 seine Tätigkeit in Brandenburg an der Havel auf.

Aktendeckel der Akte „Partnerschaften mit NRW“ – Diese Akte wurde im September 1992 beim Ministerium der Justiz, Aufbaustab des Oberlandesgerichts begonnen. Das Oberlandesgericht als eigenständige Dienststelle nahm am 1. Dezember 1993 seine Tätigkeit in Brandenburg an der Havel auf.

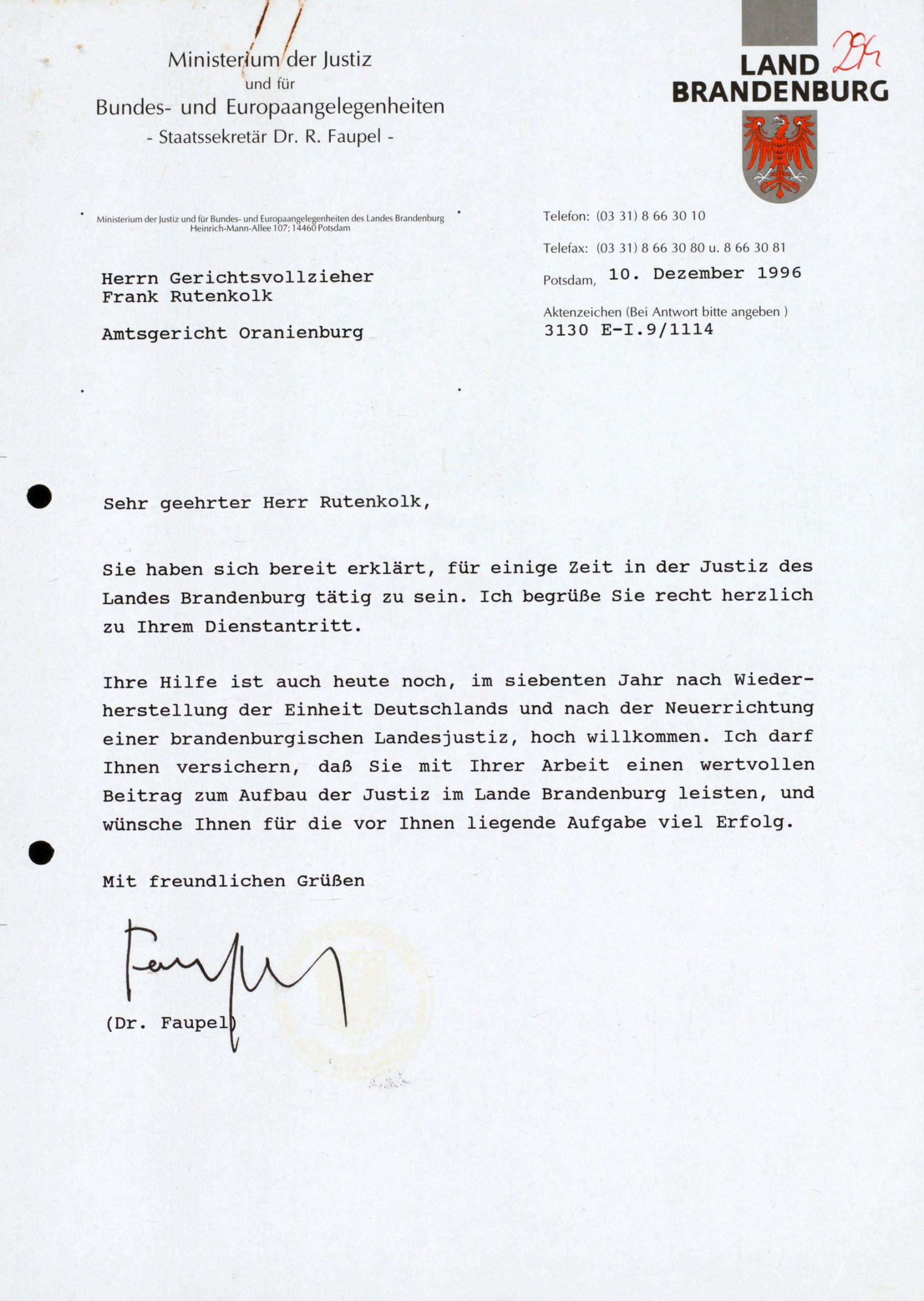

Dankes- und Begrüßungsschreiben an die Gerichtsvollzieher*innen: Der Staatssekretär des Ministeriums der Justiz und für Bundes- und Europaangelegenheiten Dr. Rainer Faupel richtet sich mit einem Begrüßungsschreiben an die Gerichtsvollzieher*innen persönlich, die im Rahmen des Tandem-Modells an den Amtsgerichten des Landes Brandenburg ihre Tätigkeit aufnehmen.

Dankes- und Begrüßungsschreiben an die Gerichtsvollzieher*innen: Der Staatssekretär des Ministeriums der Justiz und für Bundes- und Europaangelegenheiten Dr. Rainer Faupel richtet sich mit einem Begrüßungsschreiben an die Gerichtsvollzieher*innen persönlich, die im Rahmen des Tandem-Modells an den Amtsgerichten des Landes Brandenburg ihre Tätigkeit aufnehmen.

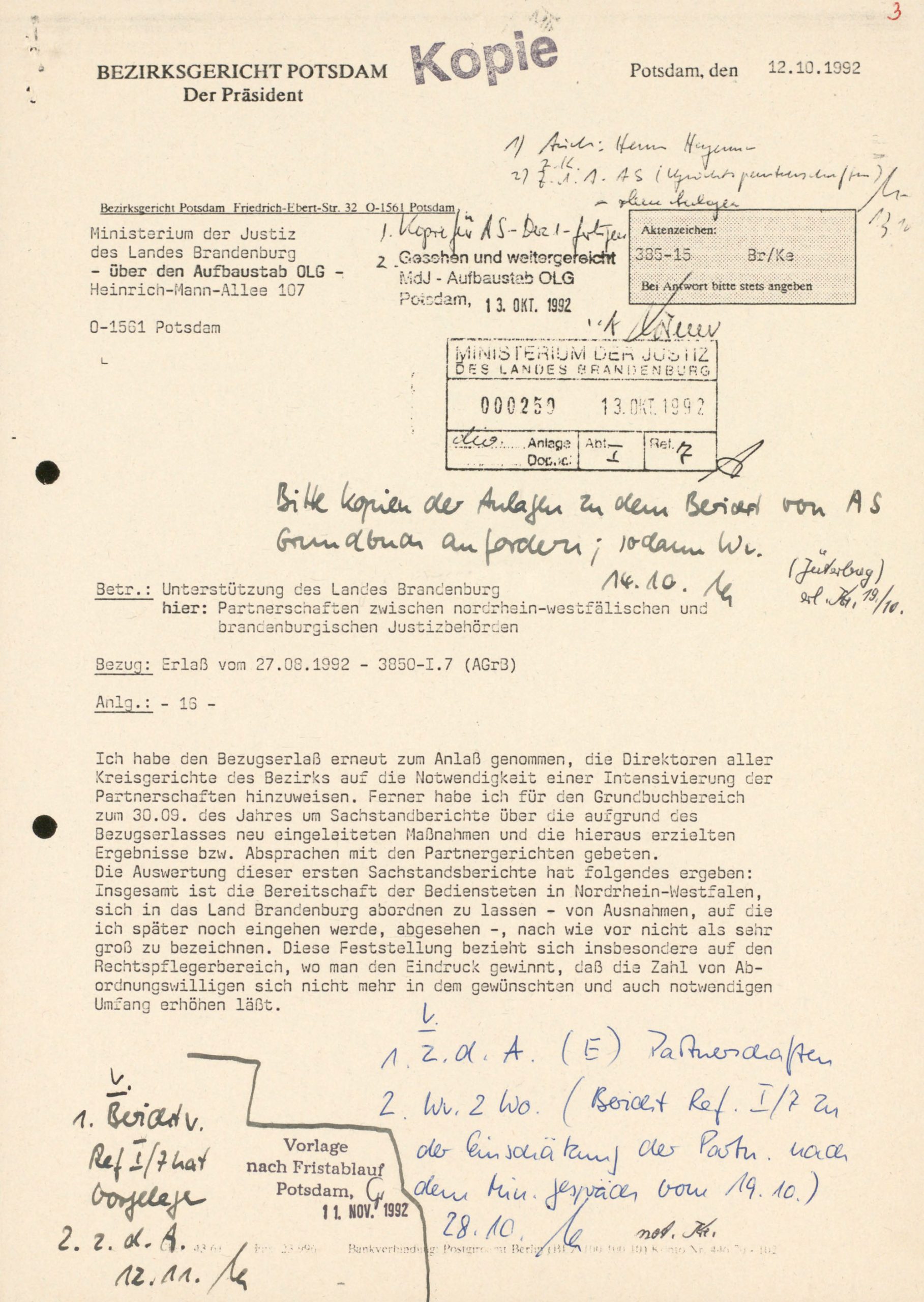

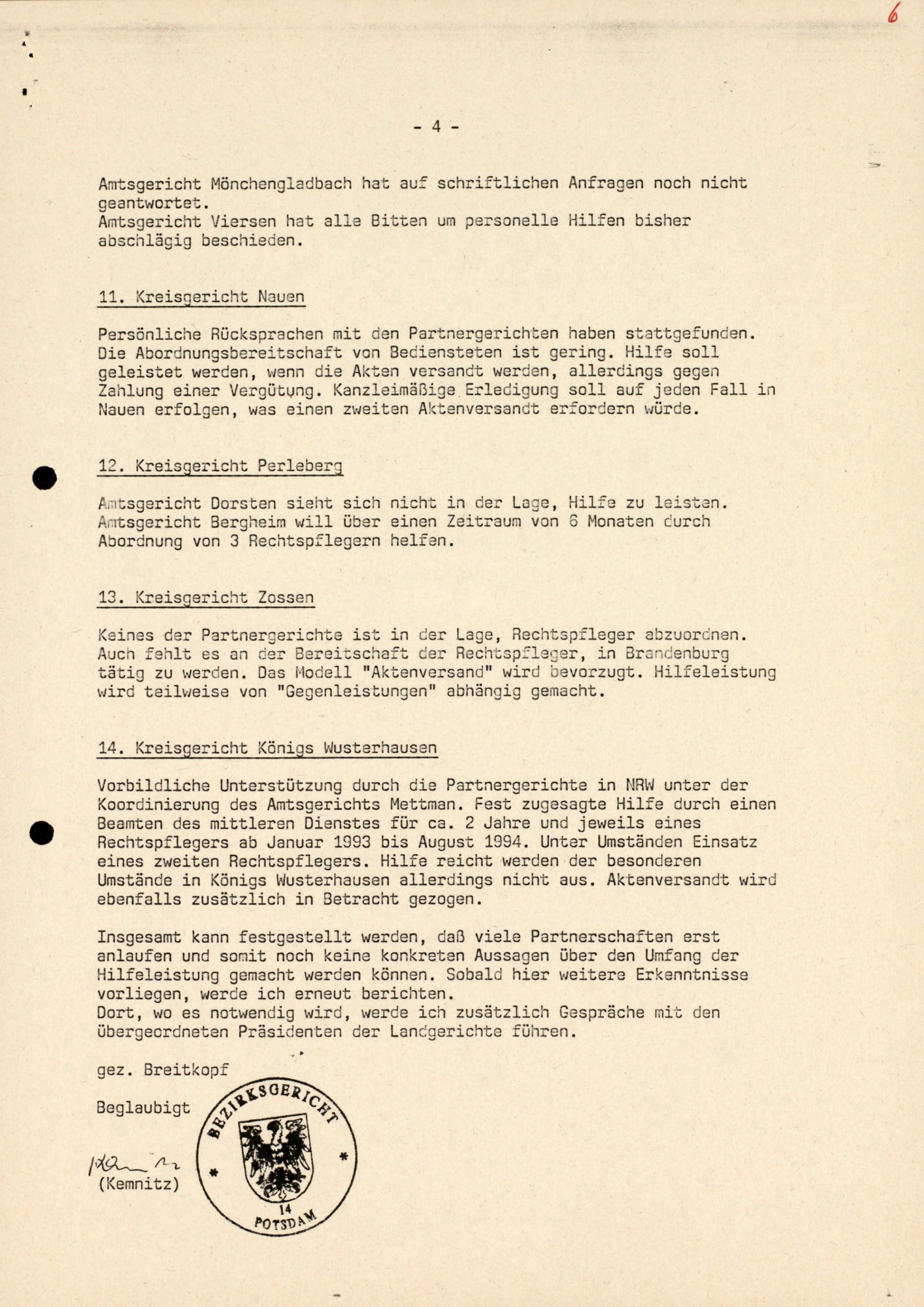

Bericht über die Zusammenarbeit der Kreisgerichte beim Bezirksgericht Potsdam mit Partnergerichten in Nordrhein-Westfalen vom 12. Oktober 1992

Bericht über die Zusammenarbeit der Kreisgerichte beim Bezirksgericht Potsdam mit Partnergerichten in Nordrhein-Westfalen vom 12. Oktober 1992

Vor Inkrafttreten des Brandenburgischen Gerichtsneuordnungsgesetzes am 14. Juni 1993 hießen die Landgerichte noch Bezirksgerichte und die Amtsgerichte hießen noch Kreisgerichte. Zahlreiche Zusammenlegungen und Umorganisationen schlossen sich der Reform an.

Vor Inkrafttreten des Brandenburgischen Gerichtsneuordnungsgesetzes am 14. Juni 1993 hießen die Landgerichte noch Bezirksgerichte und die Amtsgerichte hießen noch Kreisgerichte. Zahlreiche Zusammenlegungen und Umorganisationen schlossen sich der Reform an.

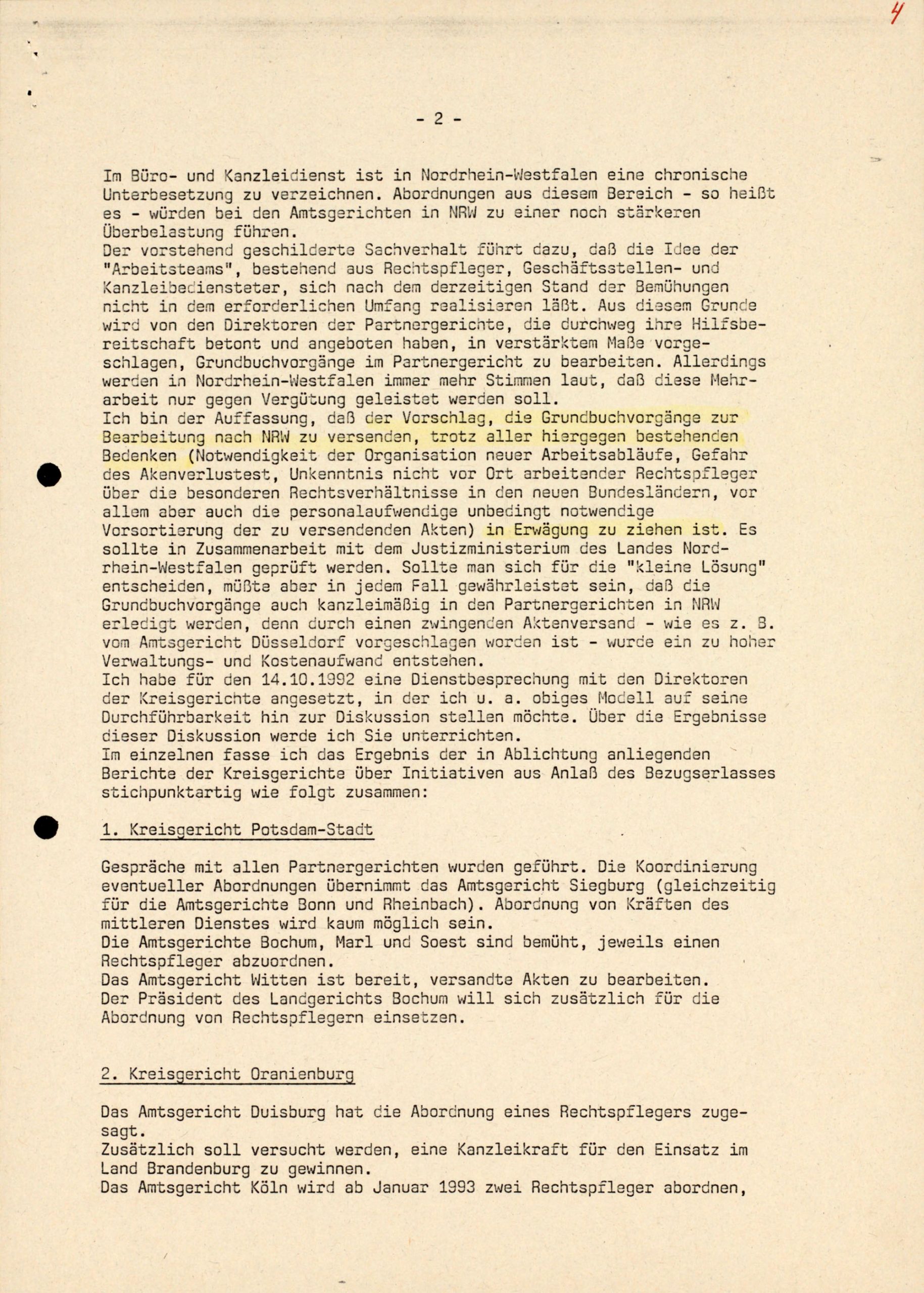

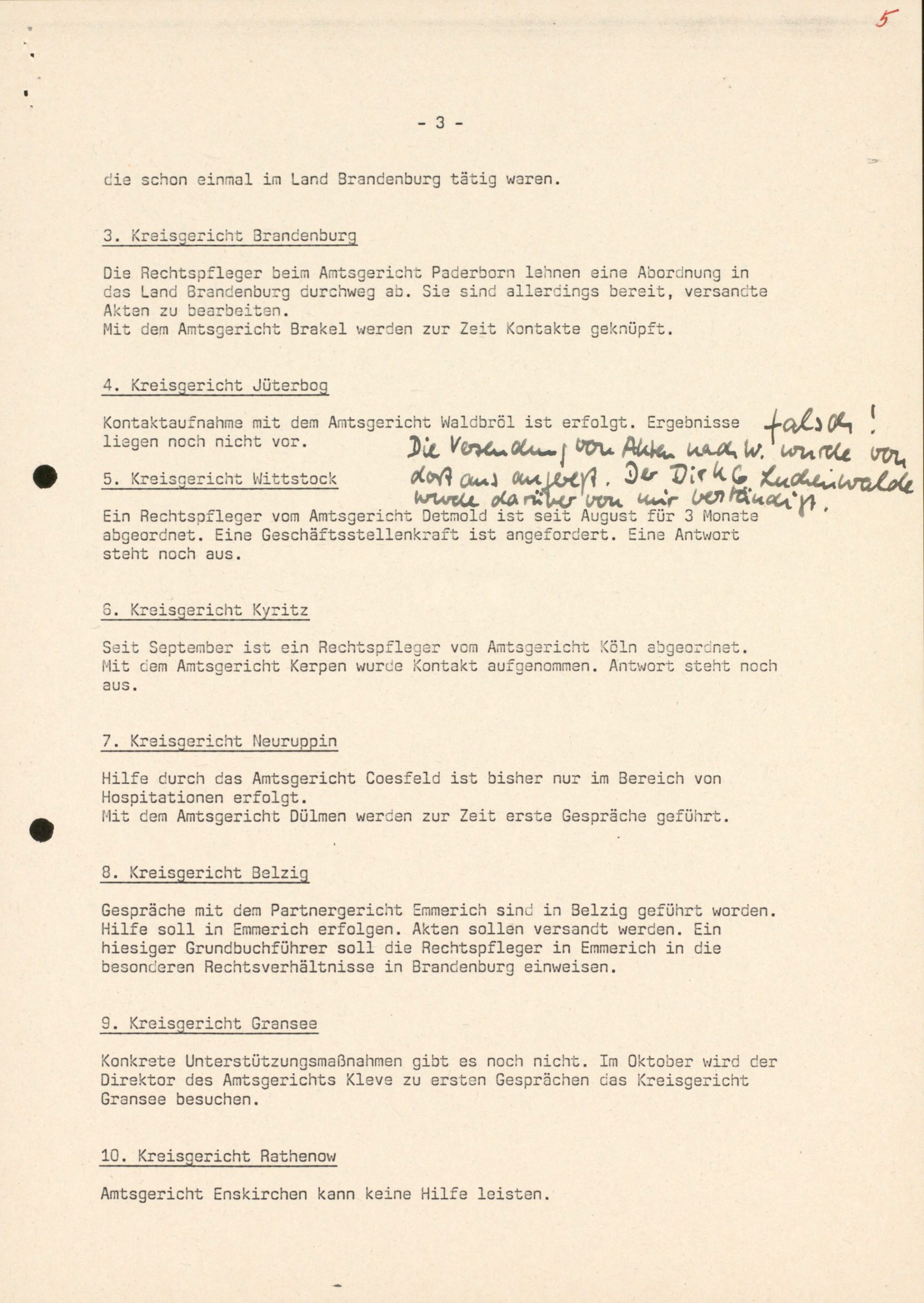

Bericht über die Zusammenarbeit der Kreisgerichte beim Bezirksgericht Potsdam mit Partnergerichten in Nordrhein-Westfalen vom 12. Oktober 1992, S. 3

Bericht über die Zusammenarbeit der Kreisgerichte beim Bezirksgericht Potsdam mit Partnergerichten in Nordrhein-Westfalen vom 12. Oktober 1992, S. 3

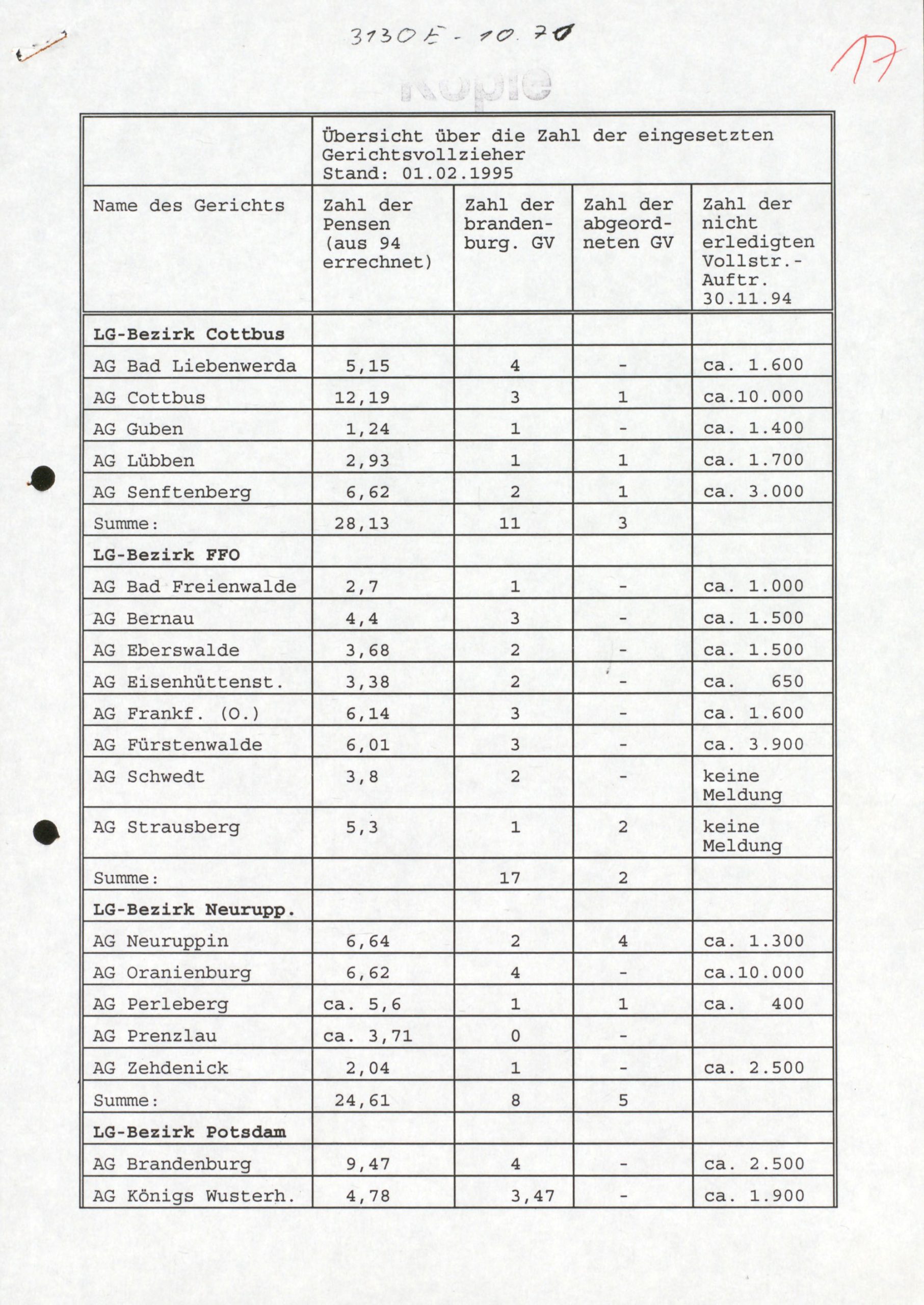

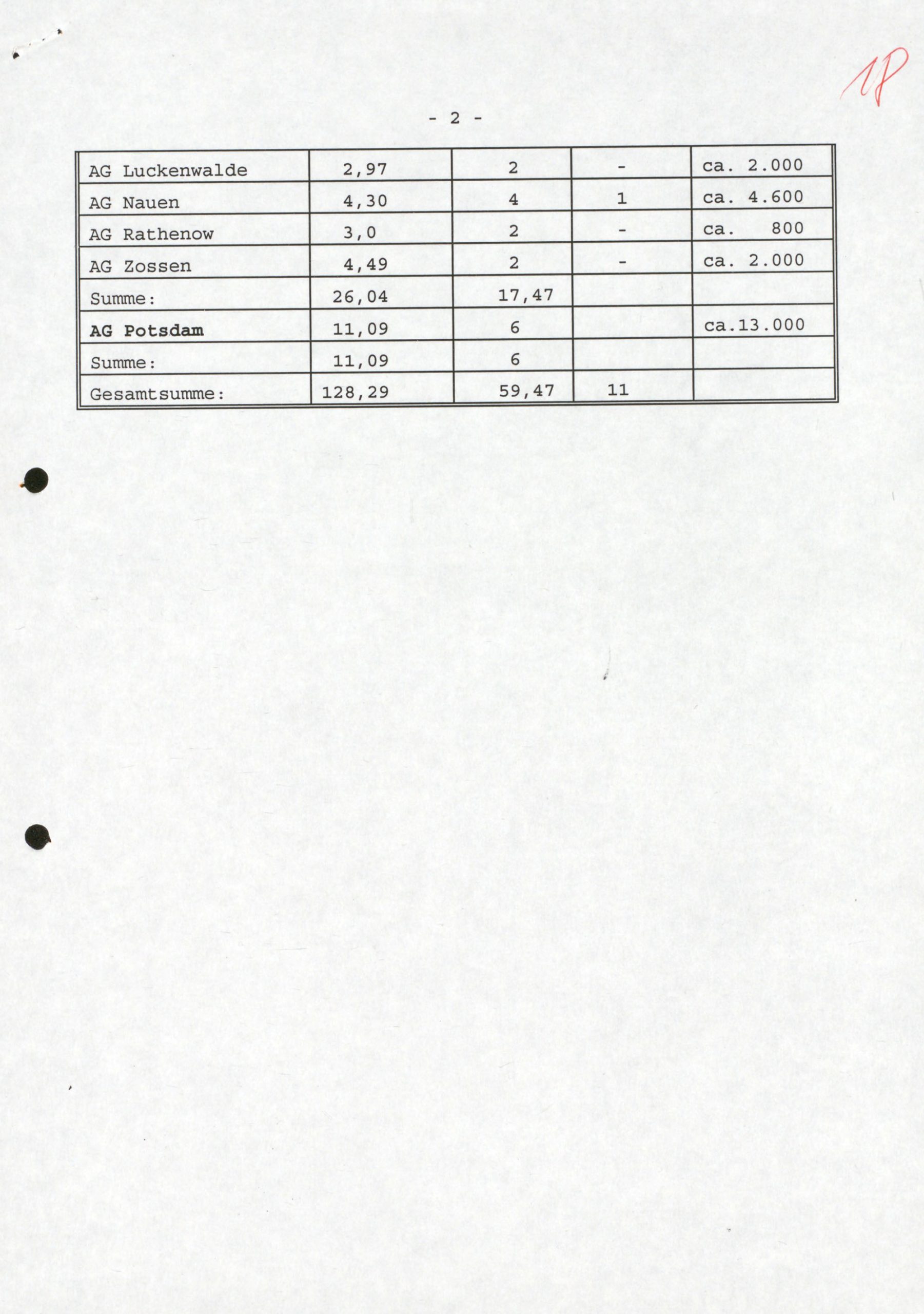

Statistik über eingesetzte Gerichtsvollzieher*innen in Brandenburg und abgeordnete Gerichtsvollzieher*innen aus Nordrhein-Westfalen vom 1. Februar 1995 sowie Anzahl unerledigter Vollstreckungen am 30. November 1994 in den Landgerichtsbezirken Cottbus, Frankfurt (Oder), Neuruppin und Potsdam

Statistik über eingesetzte Gerichtsvollzieher*innen in Brandenburg und abgeordnete Gerichtsvollzieher*innen aus Nordrhein-Westfalen vom 1. Februar 1995 sowie Anzahl unerledigter Vollstreckungen am 30. November 1994 in den Landgerichtsbezirken Cottbus, Frankfurt (Oder), Neuruppin und Potsdam

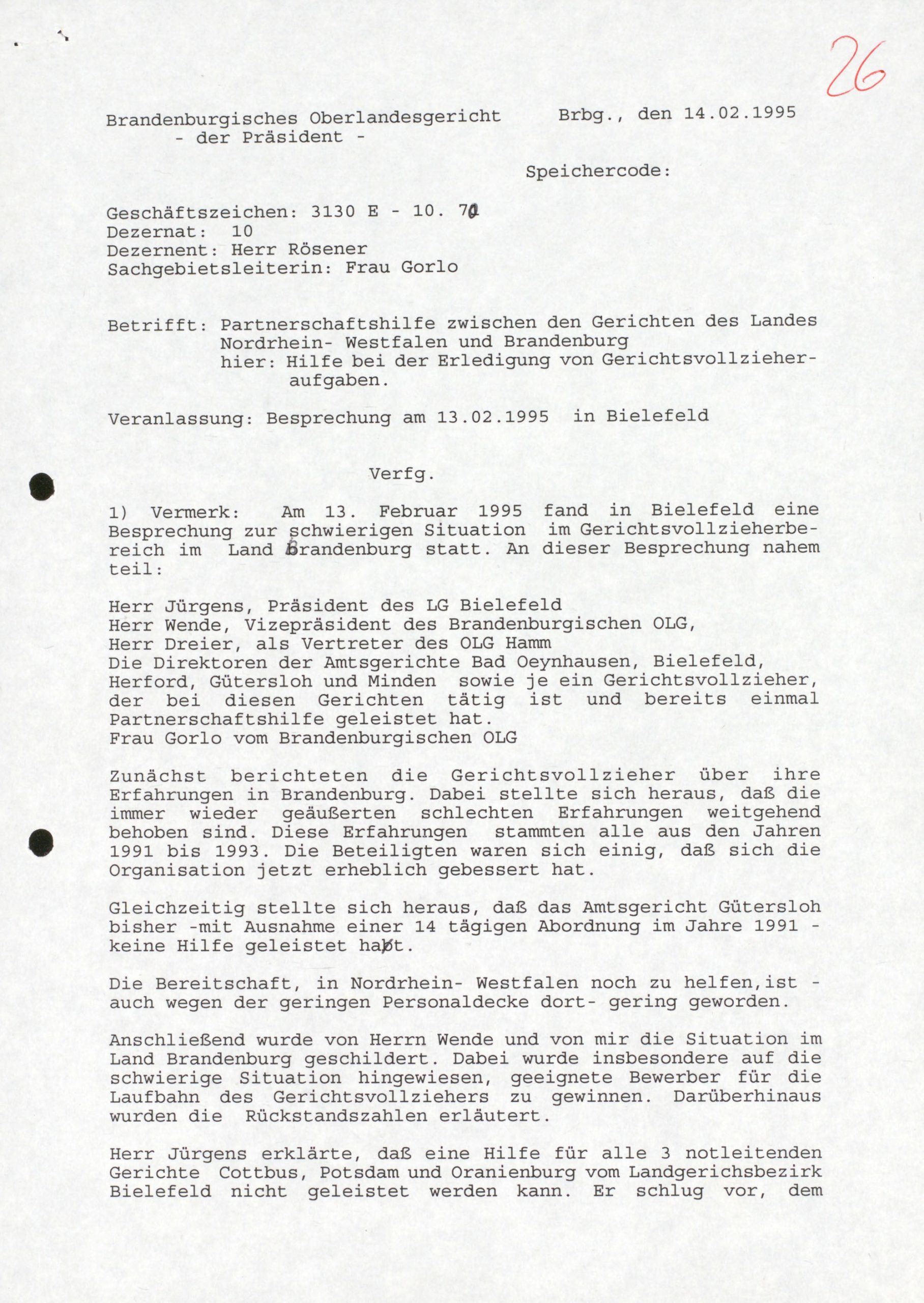

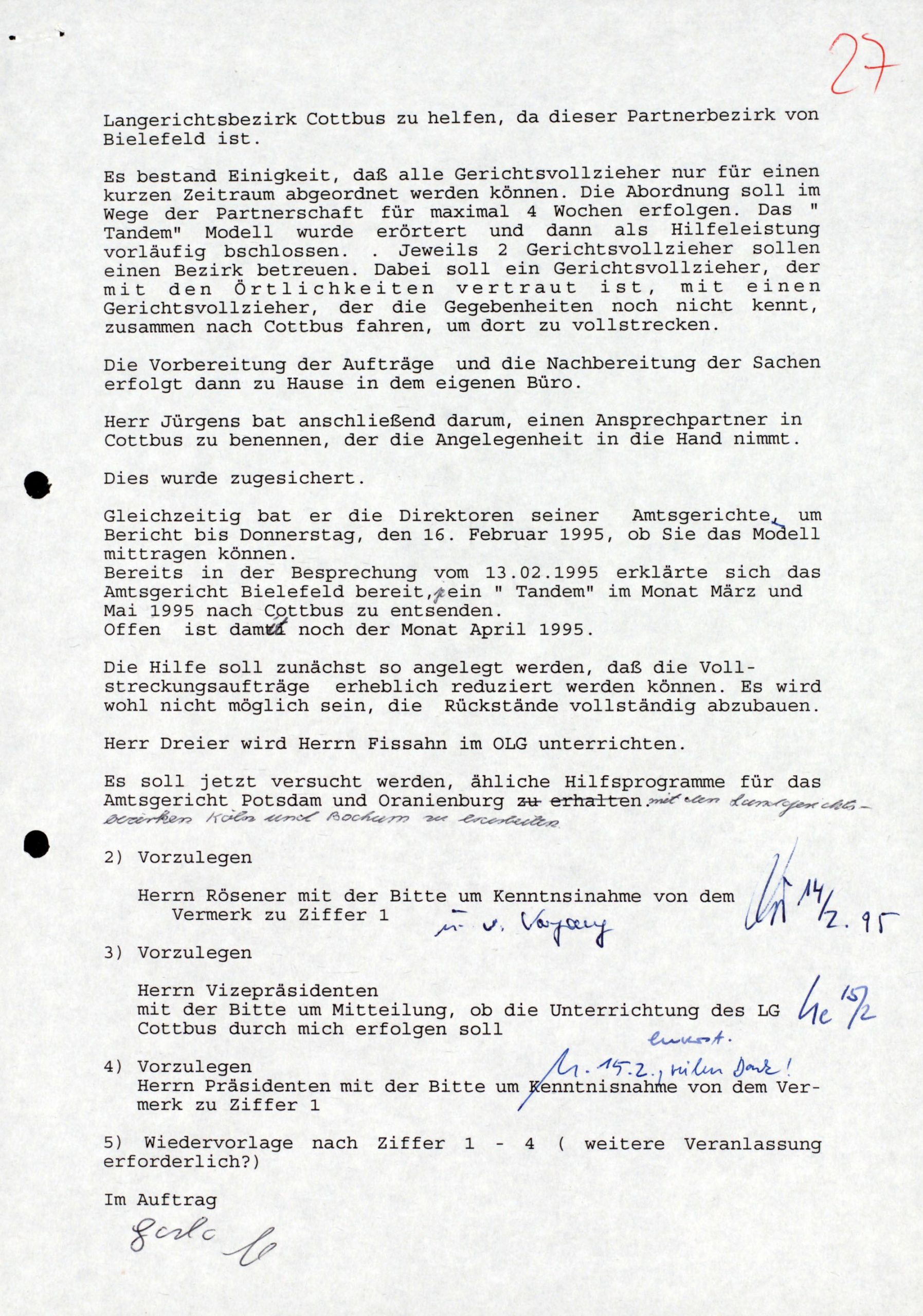

Besprechung mit dem Landgericht Bielefeld am 13. Februar 1995 und erste Konzeption des „Tandem-Modells“: Da der Beruf des Gerichtsvollziehers in der DDR nicht existierte, gab es Ende 1991 gerade einmal 17 Gerichtsvollzieher*innen im Land Brandenburg, Ende 1995 waren erst 80 Stellen von 109 geplanten besetzt. Während die neuen Anwärter*innen noch aus- oder fortgebildet wurden, erfolgte eine zunächst zeitlich befristete Unterstützung durch nordrhein-westfälische Landesbeamt*innen. Doch konnten die wenigen Gerichtsvollzieher*innen nicht alle offenen und neu dazu gekommenen Vollstreckungen von Geldforderungen von Gläubigern ausreichend abarbeiten (Höchststand Juli 1995 waren 96.000 unerledigte Vollstreckungsaufträge).

Besprechung mit dem Landgericht Bielefeld am 13. Februar 1995 und erste Konzeption des „Tandem-Modells“: Da der Beruf des Gerichtsvollziehers in der DDR nicht existierte, gab es Ende 1991 gerade einmal 17 Gerichtsvollzieher*innen im Land Brandenburg, Ende 1995 waren erst 80 Stellen von 109 geplanten besetzt. Während die neuen Anwärter*innen noch aus- oder fortgebildet wurden, erfolgte eine zunächst zeitlich befristete Unterstützung durch nordrhein-westfälische Landesbeamt*innen. Doch konnten die wenigen Gerichtsvollzieher*innen nicht alle offenen und neu dazu gekommenen Vollstreckungen von Geldforderungen von Gläubigern ausreichend abarbeiten (Höchststand Juli 1995 waren 96.000 unerledigte Vollstreckungsaufträge).

Gemeinsam mit den Landgerichten in Nordrhein-Westfalen wurde durch den Vize-Präsidenten beim Oberlandesgericht Hans-Jürgen Wende das „Tandem-Modell“ entwickelt. So wurde eine kurzfristige und wirkungsvolle Unterstützung aus Nordrhein-Westfalen etabliert: Bei einem persönlichen Aufenthalt von jeweils zwei Gerichtsvollzieher*innen für vier bis fünf Wochen im Amtsgerichtsbezirk erfolgten die Besuche bei den Schuldner*innen, die Erledigung der Schreibarbeit im Büro am Heimatort.

Gemeinsam mit den Landgerichten in Nordrhein-Westfalen wurde durch den Vize-Präsidenten beim Oberlandesgericht Hans-Jürgen Wende das „Tandem-Modell“ entwickelt. So wurde eine kurzfristige und wirkungsvolle Unterstützung aus Nordrhein-Westfalen etabliert: Bei einem persönlichen Aufenthalt von jeweils zwei Gerichtsvollzieher*innen für vier bis fünf Wochen im Amtsgerichtsbezirk erfolgten die Besuche bei den Schuldner*innen, die Erledigung der Schreibarbeit im Büro am Heimatort.

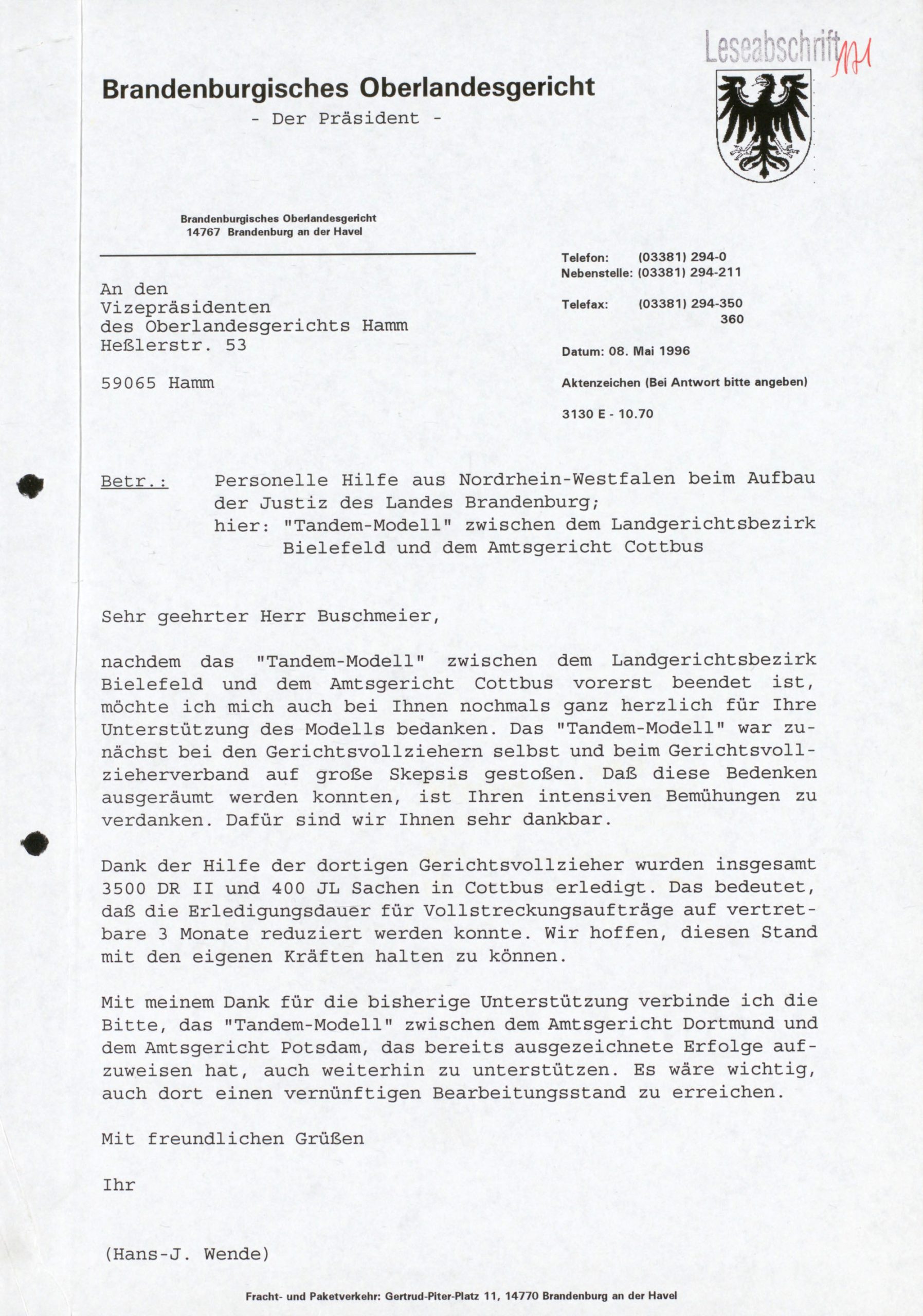

Schreiben an das Oberlandesgericht Hamm und Abschlussbericht über das Tandem-Modell vom Amtsgericht Cottbus vom 8. Mai 1996

Schreiben an das Oberlandesgericht Hamm und Abschlussbericht über das Tandem-Modell vom Amtsgericht Cottbus vom 8. Mai 1996

| Archivfakt Auch im Archivwesen mussten zentralistische Vorgaben der DDR durch landesgesetzliche Rahmenbedingungen abgelöst werden. In das Brandenburgische Archivgesetz (der erste Gesetzesentwurf der Landesregierung wurde dem Landtag am 19. Oktober 1993 vorgelegt) wurden z. B. Formulierungen aus Gesetzen der alten Bundesländer – unter anderem aus Nordrhein-Westfalen – geprüft und übernommen. |

| Archivfakt Auch im Archivwesen mussten zentralistische Vorgaben der DDR durch landesgesetzliche Rahmenbedingungen abgelöst werden. In das Brandenburgische Archivgesetz (der erste Gesetzesentwurf der Landesregierung wurde dem Landtag am 19. Oktober 1993 vorgelegt) wurden z. B. Formulierungen aus Gesetzen der alten Bundesländer – unter anderem aus Nordrhein-Westfalen – geprüft und übernommen. |

Zu den Akten in der Online-Datenbank (Datensätze)

Zu den Beständen

Weiterführende Quellen

Rep. 1100 MP /Stk U 09, Staatsvertrag über die Gewährung von Personalkostenzuschüssen vom 12./13. März 1991 zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Land Brandenburg – Ratifikationsurkunde des Landes Brandenburg, veröffentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Brandenburg Teil II vom 24. Mai 1991.

Rep. 1100 MP /Stk U 09, Staatsvertrag über die Gewährung von Personalkostenzuschüssen vom 12./13. März 1991 zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Land Brandenburg – Ratifikationsurkunde des Landes Brandenburg, veröffentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Brandenburg Teil II vom 24. Mai 1991.

Weiterführende Informationen

Materialien zur Deutschen Einheit und zum Aufbau in den neuen Bundesländern, Bundestagsdrucksache Drucksache 12/6854, Bonn 1994, Parlamentsdokumentation des Deutschen Bundestages.

Politikwissenschaftliches Gutachten zum Thema: Schlüsselentscheidungen und Entwicklungspfade der politischen Transformation und Entwicklung in Brandenburg im Vergleich zu den anderen neuen Ländern für die Enquete-Kommission 5/1 „Aufarbeitung der Geschichte und Bewältigung von Folgen der SED-Diktatur und des Übergangs in einen demokratischen Rechtsstaat im Land Brandenburg“

Abschlussbericht der Enquete-Kommission 5/1 „Aufarbeitung der Geschichte und Bewältigung von Folgen der SED-Diktatur und des Übergangs in einen demokratischen Rechtsstaat im Land Brandenburg“, Potsdam 2014.

Materialien zur Deutschen Einheit und zum Aufbau in den neuen Bundesländern, Bundestagsdrucksache Drucksache 12/6854, Bonn 1994, Parlamentsdokumentation des Deutschen Bundestages.

Politikwissenschaftliches Gutachten zum Thema: Schlüsselentscheidungen und Entwicklungspfade der politischen Transformation und Entwicklung in Brandenburg im Vergleich zu den anderen neuen Ländern für die Enquete-Kommission 5/1 „Aufarbeitung der Geschichte und Bewältigung von Folgen der SED-Diktatur und des Übergangs in einen demokratischen Rechtsstaat im Land Brandenburg“

Abschlussbericht der Enquete-Kommission 5/1 „Aufarbeitung der Geschichte und Bewältigung von Folgen der SED-Diktatur und des Übergangs in einen demokratischen Rechtsstaat im Land Brandenburg“, Potsdam 2014.