Konfrontiert mit rechtsextremer Gewalt – Die Landesregierung unter Druck

Die Bundesrepublik Deutschland erlebte zwischen 1991 und 1994 eine Zunahme rechtsextremer Gewalttaten in einem bis dahin unbekannten Ausmaß. Die brandenburgischen Verfassungsschutzberichte aus dieser Zeit schildern Überfälle von rechtsextremen und neonazistischen Gruppen auf Gastarbeiter*innen, Asylbewerber*innen, Menschen mit Behinderung und Obdachlose mit Verletzten und Toten. Für 1993 zählte der erste Verfassungsschutzbericht 986 rechtsextremistische Straftaten, eine Zahl die in den 1990er Jahren nicht noch einmal erreicht werden sollte.

Gesellschaftliche und mediale Aufmerksamkeit erzielten Rechtsextreme nicht nur durch Gewalttaten, sondern auch durch Aufmärsche und Versammlungen z. B. am Volkstrauertag 1990 und 1991 in Halbe, bei denen verbotene nationalsozialistische oder neonazistische Symbole zur Schau gestellt wurden. Die Vorbereitung dieser Aufmärsche übernahmen nach Angaben des Verfassungsschutzes die „Wiking-Jugend (WJ)“, die „Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei (FAP)“, die „Deutsche Alternative (DA)“ und die „Nationalistische Front (NF)“. Diese traten jedoch nie als Anmelder der Veranstaltungen auf, sondern blieben im Hintergrund.

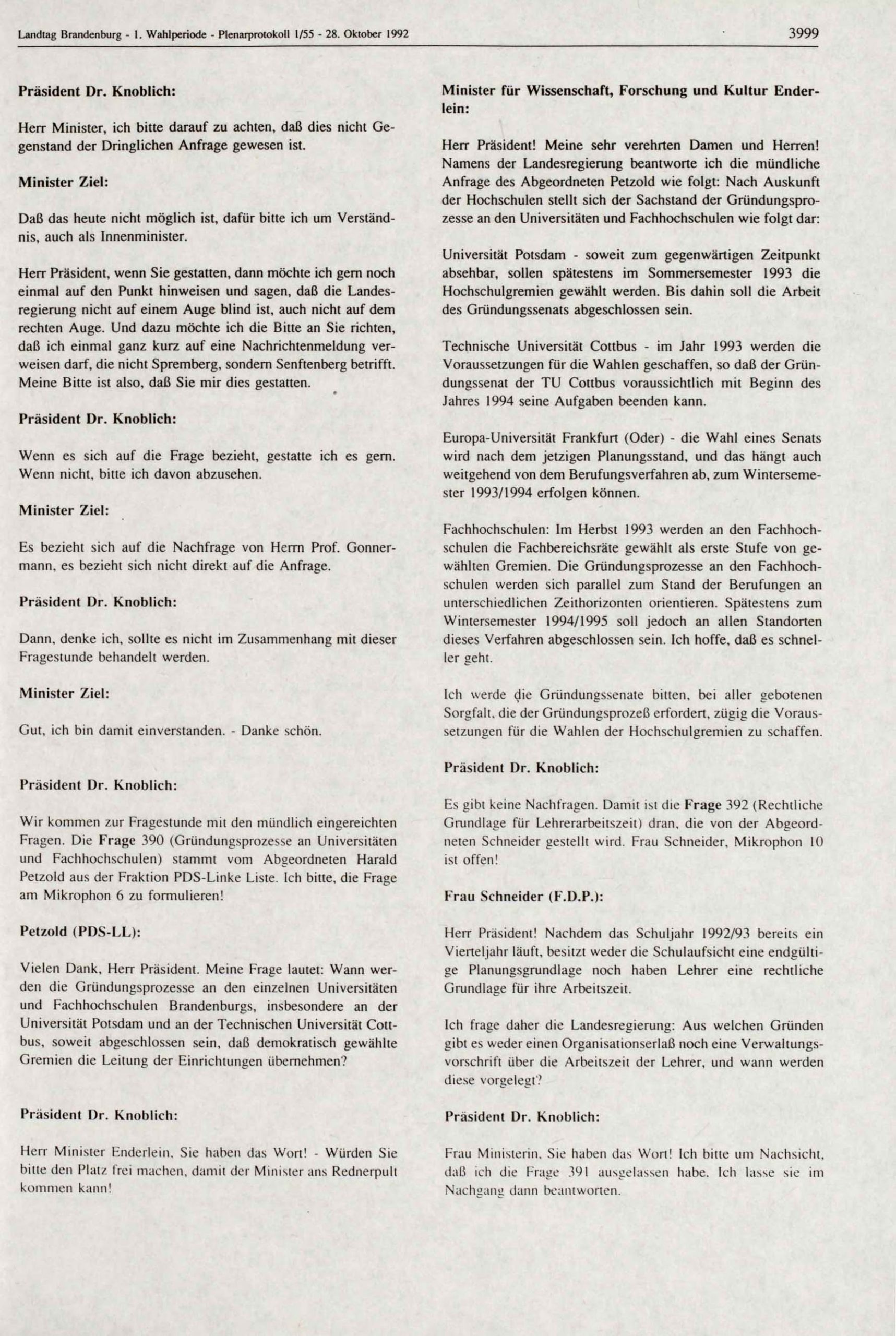

Als Stein des Anstoßes lösten die rechtsextremen Gewalttaten und Aufmärsche Wellen der öffentlichen Empörung und vehement geführte politische Debatten aus. So entbrannte 1992 im brandenburgischen Landtag eine Debatte um das Vorgehen von Staatsanwaltschaft, Innen- und Justizministerium nach einem Brandanschlag auf die KZ-Gedenkstätte Ravensbrück. Vorwürfe der Ignoranz und Verharmlosung rechtsextremistisch geprägter Gewalt- und Straftaten wurden von Institutionen, Politiker*innen und Bürger*innen an die Polizei, die Justiz und führende Personen der Politik gerichtet.

1992 verbot der Bundesinnenminister erste rechtsextremistische Vereinigungen wegen Verfassungsfeindlichkeit. Darunter war auch die in Brandenburg aktive „Deutsche Alternative (DA)“. Von den insgesamt 350 Mitgliedern Anfang der 1990er Jahre kamen rund 200 aus Brandenburg. Bestrebungen der Um- und Neuorganisation wurden bundesländerübergreifend von Polizei und Staatsanwaltschaften gestört und unterbunden. Vielfach führten die Verbote jedoch nicht zu einer Zerschlagung, sondern lediglich zu einer Verlagerung in der Organisation rechtsextremer Gruppen.

Im Vergleich zu den frühen 1990er Jahren nahm die Anzahl der rechtsextremistisch motivierten Straftaten zwar zunächst ab, stieg aber dann von Jahr zu Jahr weiter an. Der Verfassungsschutzbericht aus dem Jahr 1997 beziffert für 1995 451, für 1996 479 und für 1997 570 rechtsextremistisch motivierte Straftaten. Als Konsequenz daraus legte die Landesregierung Brandenburg 1998 als eines der ersten Bundesländer mit dem Handlungskonzept „Tolerantes Brandenburg“ ein Leitbild zur Bekämpfung von Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit vor und richtete eine Koordinierungsstelle zur Förderung und Überprüfung der gesteckten Aufgaben und Ziele ein.

Die Bundesrepublik Deutschland erlebte zwischen 1991 und 1994 eine Zunahme rechtsextremer Gewalttaten in einem bis dahin unbekannten Ausmaß. Die brandenburgischen Verfassungsschutzberichte aus dieser Zeit schildern Überfälle von rechtsextremen und neonazistischen Gruppen auf Gastarbeiter*innen, Asylbewerber*innen, Menschen mit Behinderung und Obdachlose mit Verletzten und Toten. Für 1993 zählte der erste Verfassungsschutzbericht 986 rechtsextremistische Straftaten, eine Zahl die in den 1990er Jahren nicht noch einmal erreicht werden sollte.

Gesellschaftliche und mediale Aufmerksamkeit erzielten Rechtsextreme nicht nur durch Gewalttaten, sondern auch durch Aufmärsche und Versammlungen z. B. am Volkstrauertag 1990 und 1991 in Halbe, bei denen verbotene nationalsozialistische oder neonazistische Symbole zur Schau gestellt wurden. Die Vorbereitung dieser Aufmärsche übernahmen nach Angaben des Verfassungsschutzes die „Wiking-Jugend (WJ)“, die „Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei (FAP)“, die „Deutsche Alternative (DA)“ und die „Nationalistische Front (NF)“. Diese traten jedoch nie als Anmelder der Veranstaltungen auf, sondern blieben im Hintergrund.

Als Stein des Anstoßes lösten die rechtsextremen Gewalttaten und Aufmärsche Wellen der öffentlichen Empörung und vehement geführte politische Debatten aus. So entbrannte 1992 im brandenburgischen Landtag eine Debatte um das Vorgehen von Staatsanwaltschaft, Innen- und Justizministerium nach einem Brandanschlag auf die KZ-Gedenkstätte Ravensbrück. Vorwürfe der Ignoranz und Verharmlosung rechtsextremistisch geprägter Gewalt- und Straftaten wurden von Institutionen, Politiker*innen und Bürger*innen an die Polizei, die Justiz und führende Personen der Politik gerichtet.

1992 verbot der Bundesinnenminister erste rechtsextremistische Vereinigungen wegen Verfassungsfeindlichkeit. Darunter war auch die in Brandenburg aktive „Deutsche Alternative (DA)“. Von den insgesamt 350 Mitgliedern Anfang der 1990er Jahre kamen rund 200 aus Brandenburg. Bestrebungen der Um- und Neuorganisation wurden bundesländerübergreifend von Polizei und Staatsanwaltschaften gestört und unterbunden. Vielfach führten die Verbote jedoch nicht zu einer Zerschlagung, sondern lediglich zu einer Verlagerung in der Organisation rechtsextremer Gruppen.

Im Vergleich zu den frühen 1990er Jahren nahm die Anzahl der rechtsextremistisch motivierten Straftaten zwar zunächst ab, stieg aber dann von Jahr zu Jahr weiter an. Der Verfassungsschutzbericht aus dem Jahr 1997 beziffert für 1995 451, für 1996 479 und für 1997 570 rechtsextremistisch motivierte Straftaten. Als Konsequenz daraus legte die Landesregierung Brandenburg 1998 als eines der ersten Bundesländer mit dem Handlungskonzept „Tolerantes Brandenburg“ ein Leitbild zur Bekämpfung von Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit vor und richtete eine Koordinierungsstelle zur Förderung und Überprüfung der gesteckten Aufgaben und Ziele ein.

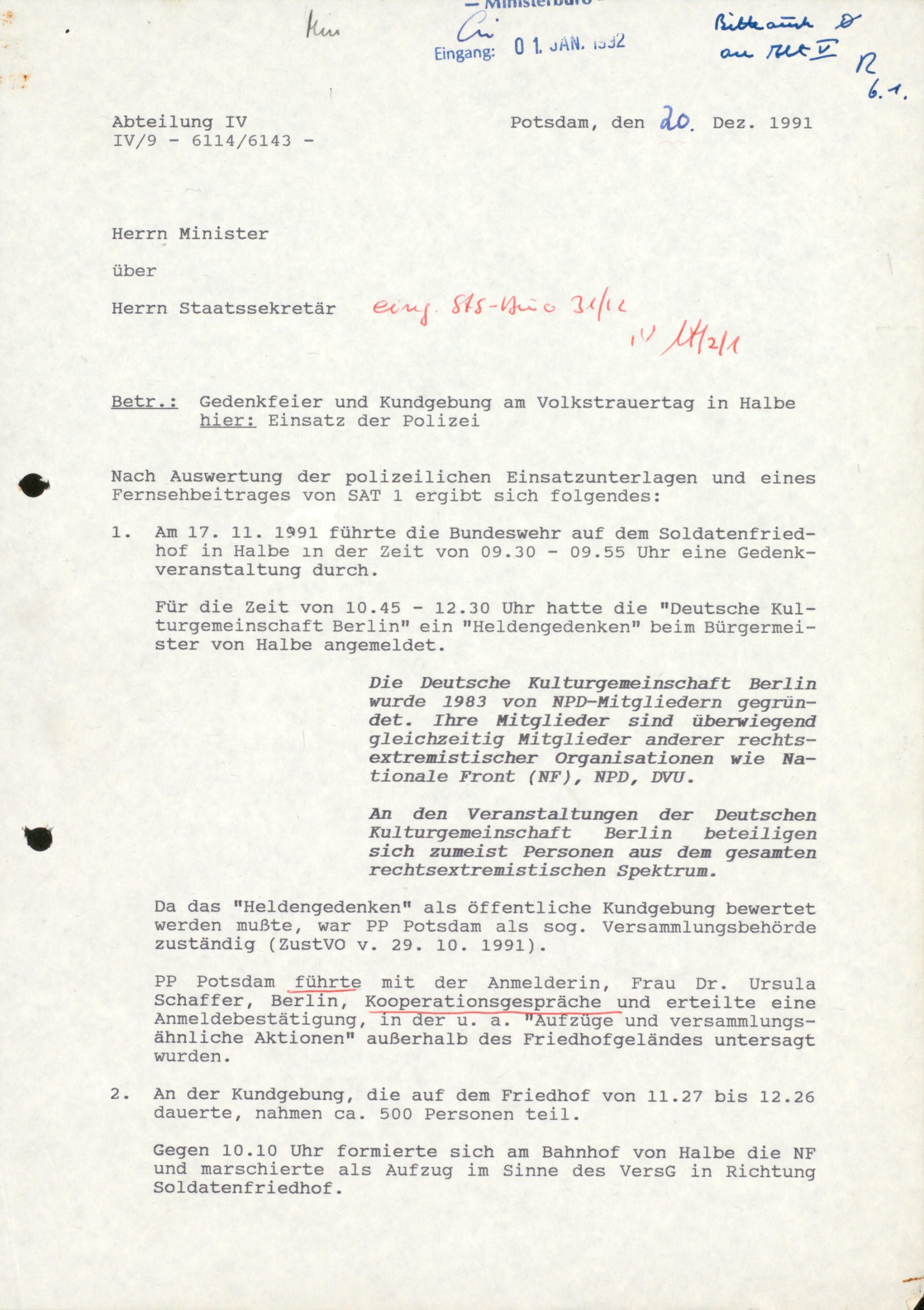

Bericht der Abteilung IV Polizei des Ministeriums des Innern, Leiter Herr Bosch an den Minister Alwin Ziel zum Einsatz der Polizei bei der Gedenkfeier und Kundgebung am Volkstrauertag in Halbe vom 20. Dezember 1991

Bericht der Abteilung IV Polizei des Ministeriums des Innern, Leiter Herr Bosch an den Minister Alwin Ziel zum Einsatz der Polizei bei der Gedenkfeier und Kundgebung am Volkstrauertag in Halbe vom 20. Dezember 1991

Am Volkstrauertag 1991 nahmen ca. 500 Personen am „Heldengedenken“ auf dem Soldatenfriedhof in Halbe teil. Bereits im Vorfeld hatte die Polizei „versammlungsähnliche Aktionen außerhalb des Friedhofgeländes“ verboten, die Veranstalterin zur Einhaltung von Auflagen verpflichtet und die Dauer der Versammlung auf 10:45 bis 12:30 Uhr begrenzt.

Am Volkstrauertag 1991 nahmen ca. 500 Personen am „Heldengedenken“ auf dem Soldatenfriedhof in Halbe teil. Bereits im Vorfeld hatte die Polizei „versammlungsähnliche Aktionen außerhalb des Friedhofgeländes“ verboten, die Veranstalterin zur Einhaltung von Auflagen verpflichtet und die Dauer der Versammlung auf 10:45 bis 12:30 Uhr begrenzt.

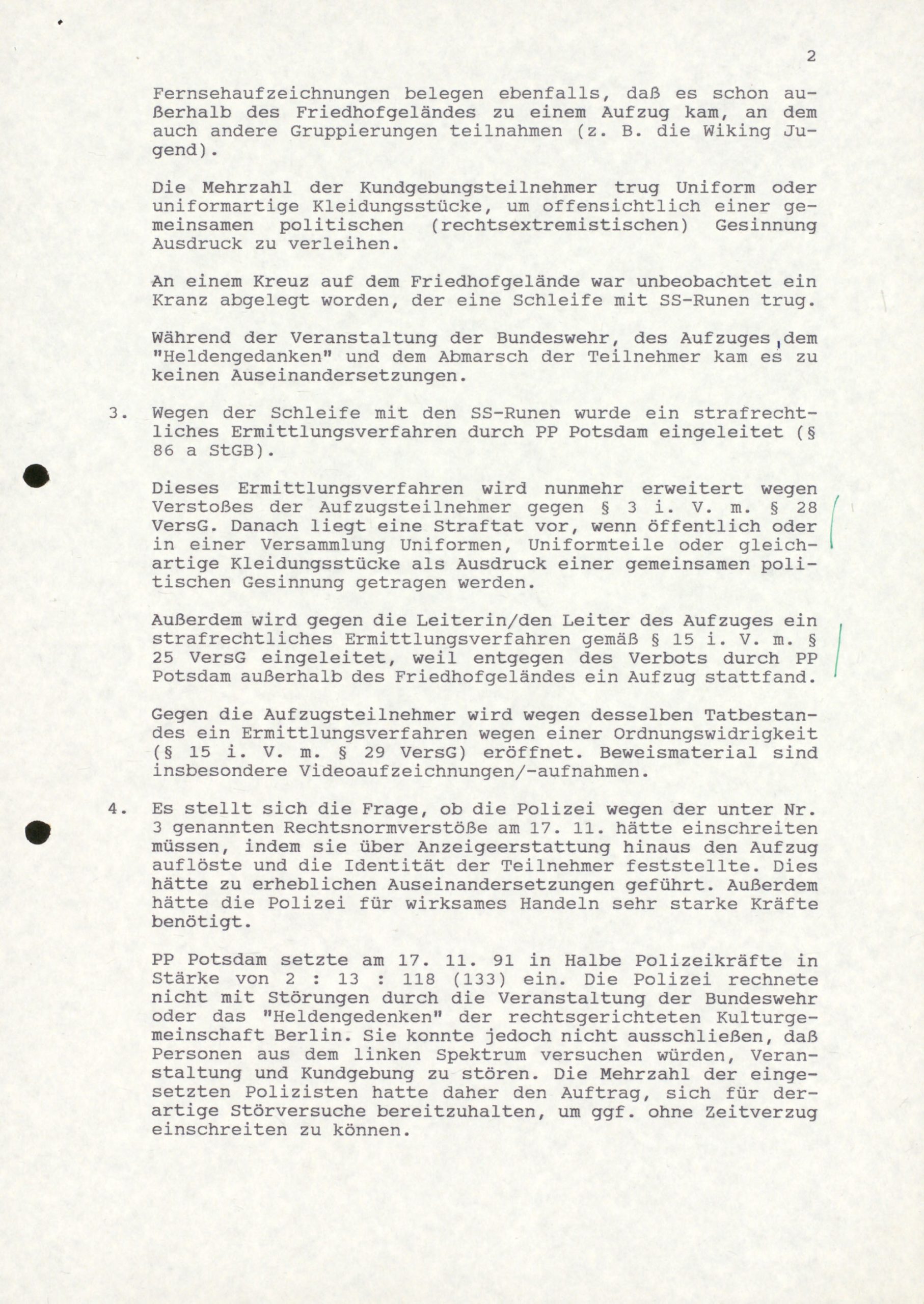

Entgegen der Auflagen trug die Mehrzahl der Teilnehmer uniformartige Kleidung und Mitglieder der Wiking-Jugend hielten einen Aufzug außerhalb des Friedhofsgeländes ab. Außerdem hatten Teilnehmer einen Kranz niedergelegt, der eine Schleife mit den verbotenen SS-Runen trug. Polizeiliche Ermittlungen wurden aufgenommen.

Entgegen der Auflagen trug die Mehrzahl der Teilnehmer uniformartige Kleidung und Mitglieder der Wiking-Jugend hielten einen Aufzug außerhalb des Friedhofsgeländes ab. Außerdem hatten Teilnehmer einen Kranz niedergelegt, der eine Schleife mit den verbotenen SS-Runen trug. Polizeiliche Ermittlungen wurden aufgenommen.

| Archivfakt Die Ermittlungsakten der Polizeidienststellen des Landes Brandenburg werden an die Strafverfolgungsbehörden, die vier Staatsanwaltschaften, abgegeben und auch nach Verfahrensabschluss dort aufbewahrt. Von dort in das Landeshauptarchiv übernommene Unterlagen werden in der Bestandsgruppe Rep. 1370 Staatsanwaltschaften verwahrt. Solche Strafakten beziehen sich allerdings durchgehend auf natürliche Personen und unterliegen damit den Schutzfristen für personenbezogenes Schriftgut gem. § 10 BbgArchivG und sind für 60 Jahre nach Aktenschluss bzw. 90 Jahre nach Geburtsdaten der Betroffenen nicht öffentlich zugänglich. |

| Archivfakt Die Ermittlungsakten der Polizeidienststellen des Landes Brandenburg werden an die Strafverfolgungsbehörden, die vier Staatsanwaltschaften, abgegeben und auch nach Verfahrensabschluss dort aufbewahrt. Von dort in das Landeshauptarchiv übernommene Unterlagen werden in der Bestandsgruppe Rep. 1370 Staatsanwaltschaften verwahrt. Solche Strafakten beziehen sich allerdings durchgehend auf natürliche Personen und unterliegen damit den Schutzfristen für personenbezogenes Schriftgut gem. § 10 BbgArchivG und sind für 60 Jahre nach Aktenschluss bzw. 90 Jahre nach Geburtsdaten der Betroffenen nicht öffentlich zugänglich. |

Weitere Quellen

BLHA, Rep. 1200 Ministerium des Innern des Landes Brandenburg (Teilbestand)

BLHA, Rep. 1200 Ministerium des Innern des Landes Brandenburg (Bestand)

BLHA, Rep. 1000 Landtag Brandenburg 2.4.1.2, Sitzungen des Ausschusses für Inneres (AI), 1.-3. Legislaturperiode (Systematikpunkt)

BLHA, Rep. 1400 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg, Tolerantes Brandenburg (Systematikpunkt)

BLHA, Rep. 1200 Ministerium des Innern des Landes Brandenburg (Teilbestand)

BLHA, Rep. 1200 Ministerium des Innern des Landes Brandenburg (Bestand)

BLHA, Rep. 1000 Landtag Brandenburg 2.4.1.2, Sitzungen des Ausschusses für Inneres (AI), 1.-3. Legislaturperiode (Systematikpunkt)

BLHA, Rep. 1400 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg, Tolerantes Brandenburg (Systematikpunkt)

Weiterführende Informationen

Plenarprotokolle Nr. 48-59 Landtag Brandenburg 1. Wahlperiode

Online-Publikationen der Verfassungsschutzberichte Land Brandenburg 1993-2018.

Verfassungsschutzberichte Land Brandenburg (1998-2005).

Deutschlandfunk: Die DDR und ihre Neonazis. Real existierender Rechtsextremismus, 2019.

Opferperspektive e.V.: Beratung für Betroffene rechter Gewalt.

Video-Serie „Die Baseballschlägerjahre“, in: Zeit online (2020).

Plenarprotokolle Nr. 48-59 Landtag Brandenburg 1. Wahlperiode

Online-Publikationen der Verfassungsschutzberichte Land Brandenburg 1993-2018.

Verfassungsschutzberichte Land Brandenburg (1998-2005).

Deutschlandfunk: Die DDR und ihre Neonazis. Real existierender Rechtsextremismus, 2019.

Opferperspektive e.V.: Beratung für Betroffene rechter Gewalt.

Video-Serie „Die Baseballschlägerjahre“, in: Zeit online (2020).