1990 – Ein Superwahljahr auf unbekanntem Terrain

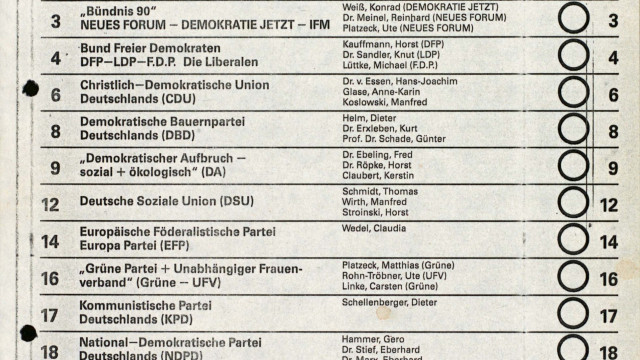

Superwahljahre sind Jahre, in denen besonders viele Wahlen stattfinden. Zweifellos konnte für die Brandenburger das Jahr 1990 als ein Superwahljahr gelten. Zunächst wurde mit der Volkskammerwahl der DDR am 18. März 1990 die erste durch eine freie und geheime Wahl legitimierte Volkskammer konstituiert. Am 6. Mai 1990 führten die einzigen freien Kommunalwahlen der DDR dazu, dass auch in die Kommunalparlamente frei gewählte Volksvertreter*innen einzogen. Nach der Wiedervereinigung und der Neugründung der Länder stimmten die Bürger*innen des Landes Brandenburg am 14. Oktober 1990 über die neue Landesregierung ab. Schließlich folgte am 12. Dezember 1990 mit der Bundestagswahl die erste gemeinsame Wahl für die wiedervereinigte Bundesrepublik Deutschland.

Seit 1950, als die ersten Volkskammer-, Landtags- und Kommunalwahlen der DDR stattfanden, stimmten die Bürger über Einheitslisten der Nationalen Front ab. In diesen wurden alle zu wählenden Kandidaten der SED, der Blockparteien und ausgewählter Massenorganisationen in einem Wahlvorschlag zusammengefasst. Die Anzahl der Abgeordneten je Fraktion war vorher nach einem bestimmten Schlüssel festgelegt worden, mit dem sich die SED immer die Mehrheit sichern konnte. Die Zustimmung zur Einheitsliste erfolgte durch Einwurf des unmarkierten Stimmzettels in die Wahlurne, am besten für jeden sichtbar durch offene Stimmabgabe (im Volksmund „Zettelfalten“ genannt). Zur Ablehnung eines oder mehrerer Kandidaten musste der Stimmzettel entsprechend markiert werden; dafür bot sich die Nutzung der Wahlkabine an. Durch deren Verwendung oder gar durch das Fernbleiben von der Wahl machte man sich als potenzieller Systemgegner verdächtig.

In Ostdeutschland fehlte 1990 die Erfahrung, wie freie Wahlen abgehalten werden. Insofern war das Superwahljahr zugleich ein Lernprozess. Erstmals hatten die Bürger die Wahl zwischen Parteien mit unterschiedlichen Zielen und Parteiprogrammen. Sie mussten herausfinden, wie freie Wahlen funktionieren, wie sie organisiert werden können, wie Wahlkampf betrieben wird und welche Verhaltensregeln beim Urnengang zu beachten sind. Alle diese unterschiedlichen Aspekte spiegeln sich in den Unterlagen der Wahlkommissionen wider, von deren Tätigkeit hier einige Beispieldokumente vorgestellt werden.

Archivfakt

Wahlen waren in der DDR ein wichtiges Thema. So finden sich Unterlagen zur Vorbereitung und Durchführung der Wahlen in unterschiedlichen Bestandsgruppen des Landeshauptarchivs. Dazu gehören die Unterlagen der Nationalen Front und der teilnehmenden Parteien und Massenorganisationen (z. B. SED, FDGB), die Überlieferung der Räte der Bezirke, die für die Organisation der Wahlen auf Bezirksebene zuständig waren, sowie die Bestände der Polizei, die für die Sicherung der Wahlen verantwortlich war.

Zu den Akten in der Online-Datenbank (Datensätze)

BLHA, Rep. 401 Bezirkstag und Rat des Bezirkes Potsdam Nr. 38045

BLHA, Rep. 401 Bezirkstag und Rat des Bezirkes Potsdam Nr. 38043

BLHA, Rep. 801 Bezirkstag und Rat des Bezirkes Cottbus Nr. 24525

BLHA, Rep. 601 Bezirkstag und Rat des Bezirkes Frankfurt (Oder) Nr. 26084

BLHA, Rep. 401 Bezirkstag und Rat des Bezirkes Potsdam Nr. 20707

BLHA, Rep. 401 Bezirkstag und Rat des Bezirkes Potsdam Nr. 20709

Zu den Beständen

BLHA, Rep. 401 Bezirkstag und Rat des Bezirkes Potsdam, 7.1.1.2. Bereich Inneres (Systematikpunkt)

Weiterführende Informationen

Gerhard A. Ritter/Merith Niehuss, Wahlen in Deutschland 1990-1994 , München 1995.

Wahlen in der DDR – Ausdruck echter Volkssouveränität, 1965, Berlin, Staatsverlag d. DDR Reihe.

Bundeszentrale für politische Bildung: Die erste und letzte freie Wahl in der DDR, 2020.

Mitteldeutscher Rundfunk: Blockparteien und Einheitslisten – Wahlen in der DDR, 2017.